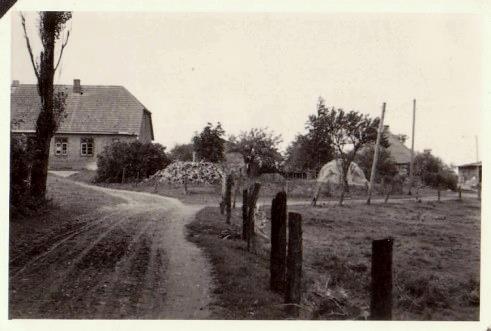

Preensberg - Dieser ehemalige und dabei sehr geschichtsträchtige Ortsteil ist schon seit Jahren nicht mehr auf den Landkarten verzeichnet. Am 3. April 1970 verließen die letzten Bewohner diese Ansiedlung. Die Gebäude verfielen und wurden später beräumt. Seinen Ursprung hat der "Prenesbergh" als kleine mittelalterliche Burg im 13. Jh. Im Wege der Besiedlung der vormals obotritischen Gebiete entstanden so viele kleine Befestigungen in unserer Region.

1305 wird ein Berthold von Preen als Ritter auf Greese genannt, in einem Wohnturm hausend. Die Preens dienten als Ritter auf der Burg Mecklenburg und nannten einige Besitzungen in der Region ihr Eigen. Weiterhin wird 1318 ein Preen als Grundbesitzer auf Poel und Warkstorf genannt. Es liegt nahe, daß der Name Preensberg sich vom Geschlecht der Preen ableitet. Der Begriff "Preen" ist die altplattdeutsche Bezeichnung für "Pfriemen", ein Begriff aus dem Schumacherhandwerk bzw. der Lederverarbeitung. Das Siegel der Preen zeigt auch zwei Pfriemen. 1367 wird erstmals ein "Hennecke van de Bulowe van de Prenesberghe" erwähnt und 1370 "Johannes Bulow de Prenesberghe". Der Übergang der Preenschen Burg erfolgte wie so oft wohl durch Heirat bzw. Kauf.

Die Blütezeit der Burg dürfte bereits in der Mitte des 14. Jh. überschritten worden sein, als sich die Herren vom Preensberge zunehmend als Raubritter betätigten und zu einer argen Bedrückung der Region wurden. 1385 verbündeten sich die Seestädte Lübeck, Wismar und Rostock mit Herzog Albrecht III. und gingen mit einer für damalige Verhältnisse gewaltigen Streitmacht konzentriert gegen die Landplage vor. So stellte allein Lübeck 500 Pferde sowie viele Wagen, Schützen und Kanonen. Über 20 Raubnester, von denen Preensberg, Prützen und Raden die berüchtigsten waren, wurden zerstört. Folgt man einer genealogischen Darstellung, so scheint einer der Preensberger Raubritter Gnade erfahren zu haben, Heinrich (Grotecop) starb erst 1415. Allerdings dürfte er die Burg nicht wieder aufgebaut haben. Statt ihrer entstand auf einem Hügel etwa 300 Meter südlich des "Oll Hoff" (Alter Hof, s. Karte) ein neuer größerer befestigter Hof. Er war steil geböscht und von seinerzeit teilweise wasserführenden Gräben umgeben. Die Geländeform ist auch heute noch deutlich zu erkennen.

1305 Preensberger Name ?. Der heutige Ort Greese ist wendischen Ursprungs und war rundum durch Wasser, Sumpf und einen Wall geschützt. 1305 - 1352 wird ein Berthold von Preen als Besitzer von Greese genannt, in einem Wohnturm hausend. Die Preens dienten als Ritter auf der Burg Mecklenburg. 1318 haben die Brüder von Preen u.a. Besitzungen auf Poel und in Warkstorf.

1367

Am 26. November des Jahres wird Preensberg erstmals urkundlich erwähnt. (MUB 9707; 10084; 12032), Johann und Heinrich v. Bülow zu Preensberg 1367-1388 als Herrenhof belegt. Im 14 Jh. Betätigten sie sich zunehmend als Raubritter in der Region. Die v. Bülows sind vermutlich nicht die Erbauer der Burg Preensberg, sondern durch Heirat oder sonstige Übernahme der Namensgeber Ritter von Preen. Eine frühere Besiedlung zur Wendenzeit kann nicht ausgeschlossen werden.

1385 Herzog Albrecht III. von Mecklenburg zerstört die Burg zu Prenesbergh. Die Seestädte Lübeck, Wismar und Rostock verbünden sich und gingen mit einer für damalige Verhältnisse gewaltigen Streitmacht gegen die Landplage vor. Allein Lübeck stellte 500 Pferde sowie viele Wagen, Schützen und Kanonen. Über 20 Raubnester, von denen Preensberg. Prützen und Raden die berüchtigtsten waren, wurden zerstört. Lediglich Heinrich (Grotekop) v. Bülow hatte wohl Gnade gefunden und starb 1415. Die Burg dürfte nicht wieder aufgebaut worden sein. Statt ihrer entstand 300 m südlich des „Alten Hofes“ ein neuer, befestigter Hof. Er war steil geböscht und seinerzeit von wasserführenden Gräben umgeben.

1388 Der Rat von Lüneburg verpflichtet sich zur Zahlung von 900 Mark Lübisch „an Henrike van Bulow…., wonaftich to dem Prenesberge“

1506 bis 26.12.1576 Ulrich v. Stralendorff auf Goldebee und Preensberg, Pfandherr der Ämter Crivitz und Poel (1560-1568 in der Reichsacht)

1534

kauft Heinrich v. Stralendorff den Anteil des Achim Stralendorff aus Preensberg auf dem Lande Poel und in Groß Strömkendorf für 1000 M. mit Gericht und Diensten.

1555 Als der Herzog 1555 Besitz verschiedener Güter des Domkapitels ergriff, geriet er sogleich auch mit den Rittern Stralendorff auf Goldebee in Streit. Diese hatten nämlich noch eine Reihe von Einzelhebungen in den Poeler Dörfern behalten und im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts weitere Renten, teils von ihren Verwandten in Preensberg und Zurow, teils von der Lübecker Kirche erworben, welche die Einkünfte der Vikareien, die durch die Reformation erledigt waren, an die Ritter verkaufte.

1568

Victor v. Stralendorff , Sohn Ulrichs auf Preensberg, ist im Juni d. J. an der Universität zu Greifswald immatrikuliert, außerdem Joach. v. Stralendorf, Sohn Heinrichs auf Preensberg (undatiert).

1581 Stirbt Joachim v. Stralendorff auf Altpreensberg

1605 bis 1612 ist Leopold Freiherr v. Stralendorff, geb. zu Preensberg b. Wismar, Vicekanzler des Reiches unter Kaiser Rudolf II., verstorben wohl bald nach 1612.

1648 Benz, Preensberg und Warkstorf werden mit der Herrschaft Wismar, Poel und Amt Neukloster schwedisch (Westfälischer Frieden). Der Malmöer Pfandvertrag von 1803 endet nach 100 Jahren 1903 mit der Rückgabe an Mecklenburg, da Schweden seine Zahlung nicht leisten kann.

1656 Hexenprozeß der Ilse Grönings in Preensberg mit anschließender Entlassung

1706

Ritterschaftliches Halsgericht auf Preensberg. Am 07. Mai 1706 gegen elf Uhr wird Joachim Schacht aus Kartlow wegen Totschlags zum Tode verurteilt und hingerichtet. Er hatte am 29. März 1706 in einen Streit den Vogt Johann Wulf mit einem Spaten auf den Kopf geschlagen. Der Vogt verstarb am 01. April 1706. Am 2. April hielten Dr. Joh. Nikolaus Schmiterlow, medicus ordinarius, und der Barbier und Wundarzt Wilhelm Lembke aus Wismar Leichenschau und stellten über den Befund ein Zeugnis aus. Sie erachteten die Verwundung für durchaus tödtlich.

An demselben 2. April trat, da der Eigentümer weder über ein geeignetes Gefängnis noch über genügend Leute zu längerer Bewachung verfügte, das Gericht zu Preensberg zusammen. Es bestand aus dem Oberstleutnant Gotthart von Bornefeldt, dem Erb= und Gerichtsherrn, als Präses und Ulrich Josua von Stralendorf, Erbherrn zu Gamehl, und dem Konsulenten der Mecklenburgischen Ritterschaft, dem Rate Johann Jakob Lauterbrun als Assessoren. Das Protokoll führte der Notar Johann Schade aus Wismar. Vernommen wurden Jürgen Kasen und Dietrich Wilhelm. Ihre Aussagen erscheinen als einfache Berichte des Hergangs. Am 3. April mußte der Täter zuerst in gleicher Art berichten und ward darauf auf Grund von inzwischen entworfenen 53 Inquisitional=Artikeln verhört. Auch der Kutscher ward noch kurz befragt. Am 8. April wurden die Zeugen nochmals über einzelne Fragen vernommen, ebenso der Schäferjunge, obgleich er "noch nicht zum heiligen Nachtmahl gewesen". endlich mußten Schacht und die Zeugen nochmals über Einzelheiten aussagen, über die keine Einigkeit bestand, wobei sie einander gegenüber gestellt wurden. Nachdem noch Zeugnisse von den Beichtvätern Schachts wie auch Wulfs eingeholt waren, wurden die so erwachsenen Akten an die Juristenfakultät zu Kiel zum Spruch eingesandt.

Dieser ist vom 26. April datiert und lautet, wie folgt:

1. Urthel.

In peynlichen Sachen Fiscalis, peynlichen Anklägers, an einem entgegen und wider Jochim Schachten, peynlich Angeklagten, am andern Theil in puncto homicidii dolosi erkennen und sprechen zum Prentzbergischen peynlichen Halsgericht verordnete Richter und Beysitzere auf Klage, Antwort und alles fernere Vorbringen, auch nothürfftige Erfahr= und Erfindung, So nach Einhalt Keyser Carl des V. peynlichen Halsgerichts Ordnung geschehen, auff vorgehabten Raht der RechtsgeJahrten für Recht, daß peynlich Angeklagter wegen der an Johann Wolff begangenen und bekannten Entleibung ihm zu wohlverdienter Strafe, andern aber zum Abscheu und Exempel mit dem Schwerd vom Leben zum Tod zu richten, wie wir ihn also verdammen.

Weill nun Inqvisit Jochim Schacht auff alle Articul nichts anderß alß Ja geandtwortet, ist ihme das Urteil öffentlich vorgeleßen, der Stab zerbrochen und dem Scharffrichter zur Execution übergeben und durch die beyden Herren Priester alß Herrn Ulrich Friederich Otto, Pastor zu Goldebee, und Herrn Johan Christian Rahtken, Pastor zu Neuenburg, nach der Richtstädte begleitet, da er dann freywillig und in guhter Andacht niedergekniet und darauf nach Urteil und Recht mit dem Schwert von Leben zum Tode in einen Streiche gebracht worden.

1712 Oberstleutnant Gotthard von Bornefeldt auf Preensberg und seine Frau Dorothea stiften der Kirche zu Goldebee einen Barockaltar. Pastor Ulrich Friedrich Otto weihte diesen am 15. nach Trinitatis 1712. Das Altarblatt zeigt auf drei Gemälden übereinander von unten nach oben die Einsetzung des Abendmahls, die Kreuzigung und die Grablegung. 1981 ließ Pastor Hasenpusch den Altar restaurieren.

1740

Henning Friedrich v. Lützow kauft Preensberg für 51.100 mr.

1752 Juni 23. ward Preensberg mit einer Bauernstelle zu Kartlow für den Heiligen Geist für etwa 50.000 mr gekauft. Nach dem Erwerb von Preensberg wurden dort Räumlichkeiten für die Vorsteher eingerichtet, vermutlich unter dem Titel der

Gerichtshaltung, wogegen die unzufriedenen Bürger von Sommervergnügen sprachen, wie es in großartigeren Formen die Vorsteher des Lübeckischen Stifts Westerau abhielten. Am 16. Juni d. J. verkündet der Wismarer Bürgermeister von Schaaf den Benzern, dass sie fortan Hofdienste in Preensberg zu leisten haben. Er wollte Preensberg und Benz vereinen um die Pachteinnahmen durch unbezahlte Arbeitskräfte aus Benz zu erhöhen.

Man beschloß, Benz neu aufzuteilen, den Bauern einen Teil ihrer Wiesen und Äcker zu nehmen und zu Preensberg zu schlagen. Die Bauern, die weder lesen noch schrieben konnten, wurden auf das Wismarer Rathhaus beordert. Dort stellte man sie vor die Wahl, Hofdienste auf Preensberg zu leisten oder Haus und Hof zu verlassen. Die Bauern Otto Westphal und Hinrich Hadler erklärten sich sofort für die „Freiheit“, ad sie „zu Hofe nicht dienen könnten“. Schwer kämpfte Schulze Lüneburg mit sich, die Bauern Jürgen Lüneburg und Jakob Hadler gaben zunächst nach, baten aber, wenn es nicht anders ginge, die „ Hofdienste nicht zu schwer gemacht würden“.

Die Sitzung schloss damit, dass den Bauern verkündet wurde, dass ihnen der Hof genommen würde. In Ihrer Not wandten sich die Benzer Bauern an den Rechtsberater Dr. Joh. Friedr. Rüdemann. Am 15. Juli d. J. wurden die Bauern erneut auf das Rathaus beordert. Die Zeit drängte, die Ernte in Preensberg stand vor der Tür, die Benzer Bauern rührten jedoch keinen Finger. Das Zureden des Patrons hatte keine Wirkung. Am 08. August d. J. wurde es ernst. Das Korn in Preensberg begann im Felde zu verderben. Man hätte mit der eigenen Ernte zu tun, erklärte der Benzer Schulze Lüneburg, man könne nicht gleichzeitig in Preensberg helfen. Daraufhin erschien ein Korporal mit vier Soldaten in Benz, blieben zwei Tage und hießen den Schulze Lüneburg und den Bauern Westphal mit sich gehen. Auf dem Wege nach Wismar wurden die Festgenommenen von fünf weiteren Benzern begleitet.

Der Patron forderte nun energisch von allen sieben, sie mögen ihre Hofdienste in Preensberg leisten. Die Benzer blieben hart. Dem Schulzen Lüneburg und dem Bauern Westphal wurde nun angekündigt., das sie auf der Hauptwache mit je sechs

Rutenschlägen ausgepeitscht werden sollten. Kurz vor dem Strafvollzug kam der Befehl, sie mögen sich wieder ankleiden, aber in Arrest auf der Hauptwache bleiben. Auch die übrigen fünf Benzer wurden zu zweien in dem Quaderkeller (Heiligengeisthof) und zu dreien in der Rose auf dem Rathaus eingesperrt.

Wenn man gehofft hatte, die Bauern würden nun nachgeben, der irrt. Am 16. August d. J. aus dem Gefängnis vorgeführt, erklärten alle sieben mit einem Eid, sie leisteten keine Hofdienste. Dem Bürgermeister blieb nichts übrig, als alle Bauern von ihrer Stelle zu jagen. Der Provisor des Stifts, Daniel Blumenthal, wurde beauftragt, die Scheunen zu versiegeln. Er hatte es nicht leicht in Benz.Wohl saßen die Bauern in Wismar im Gefängnis, daheim waren aber die Benzer Bäuerinnen. Besonders mutig war die Frau von Jürgen Lüneburg. Sie empfing den Provisor nicht nur mit den kräftigsten Beschimpfungen, sondern hatte auch heimlich das Scheunentor aus den Angeln gehoben, damit es dem Provisor auf den Kopf fallen sollte.

Als der Provisor nach Wismar zurückkehrte, konnte er dem Patron melden, dass die Scheunen fast leer waren und die Benzer ihr Korn in die Wohnhäuser gebracht hätten.

Die Sache war verfahren genug. Der Patron von Schaaf hatte Preensberg nicht nur gekauft, sondern schon den Pächter Namens Hausdewell eingesetzt, dessen Pacht unter der Vorraussetzung hoch angesetzt war, das die Benzer Hofdienste leisteten. Andererseits konnte die ausgesprochene Kündigung der Bauern nicht sein ernst sein, waren diese doch seit Jahrhunderten treue Untertanen gewesen.

Die Bauern in Benz erhoben nach der Entlassung aus der Haft am 18. August 1752 mittels Notarius Rathsack aus Neubuckow Klage beim Niedergericht des königlichen Tribunals in Wismar, Hofdienste zu erlassen und die Scheunen wieder zu öffnen. Am 12. September verfügte das Gericht bei Strafe von 200 Talern, die Scheunen wieder zu öffnen. Die Entscheidung über die Hofdienste allerdings verloren die Bauern am 19. September 1753. Statt sechs wurden nun 4 Bauernstellen eingerichtet. Der Bauer Westphal schied wegen Alters und Krankheit aus. 73 Morgen Einsaat wurden trotz heftigen Sträubens der Benzer zu Preensberg geschlagen. Die Hofdienste wurden durch die Neuverteilung aufgrund der wirtschaftlichen Besserstellung der Benzer nicht mehr erhoben.

1753

Carl Johann Hausdewell pachtet Preensberg, Benz und Kartlow für 2.700 M.

1754 wurden für Preensberg 1 Spiegel für 45 Mk. und Juchtenstühle und Messingbeschläge für 88 Mk gekauft und für 3 Mk. 3 Paar Gardinen genäht. Eine Frau erhielt für 40 Tage Gartenarbeit 15 Mk. Später mußten die Benzer nach Preensberg dienen und seit 1754 waren ihnen, wie den Klüßendorfer Bauern seit 1724, Pacht und Dienste erlassen, weil sie zu Hofe dienen mußten. Wesentlich besser als die Benzer waren um die gleiche Zeit die Bantower Bauern gestellt. Diese brauchten nur 12 Tage im Jahre mit Wagen und Pflügen zu dienen und 6 Tage Handdienst zu tun, allerdings auf dem Wismarschen Stadtfelde.

1755

Eine Besonderheit stellt die Tatsache dar, dass Preensberg im Jahre 1648 nicht zur Herrschaft Wismar geschlagen wurde, es war folglich ein im Mecklenburgischen liegendes Rittergut, demzufolge der Besitzer auch landtagsfähig war. So trat der eigenartige Fall ein, dass der Bürgermeister von Wismar als „Schwede“ kein Mitglied des Mecklenburgischen Landtags war, aber als Patron des Heiligengeiststiftes in Wismar den Landtag beschicken durfte. Im Wismarer Stadtarchiv findet sich daher die erste dieser Einladungen aus dem Jahre 1755 mit der Anschrift: „ den Ehrenfesten, den Ehrsamen, Unseren lieben getrewen Patronis, Inspektoribus und Provisoribus des Gottes Hauses zum Heiligen Geist in Wismar zu Preensberg“.

1756 Carl Johann Hausdewell pachtet Preensberg, Benz und Kartlow für 3.600 M.

1762 Preenberg ist in zwölf Schläge aufgeteilt, von denen sechs mit Getreide besät wurden, sechs aber Brache und Koppel waren.

1765

Gustav Heinrich Kruse pachtet Preensberg, Benz und Kartlow für 3.900 M. Das Gut Preensberg hat 60 Holländerkühe. Der Pachtvertrag ermöglicht dem Pächter in § 13: „gegen den Bauern Zwang mit Stock und Peitsche zu gebrauchen“. In § 23 heißt es: „ Der Pächter darf die Dienste der und Kätner ohne Not nicht anschwellen lassen. So ist dem Pächter verboten, die Dienste außerhalb des Gutes zu gebrauchen, noch die Bauern mit weiteren Kornfuhren zu beschweren, so dass Wagen und Pferde ruiniert werden“.

1768

Vermessung für das Schlag- und Feldregister „ … von dem hochadelichen Guthe Preensberg…“ durch A. F. von Thien (LHA 2.22-5, Nr.69). Verzeichnet ist auch eine Mühle, die die Pächter das ganze 18. Jhd. Hindurch verpachtet hatten. Die relativ hohe Pacht, die Preensberg an das Stift bezahlte, wurde z. T. aus den Einnahmen der Pächter aus dieser Mühle finanziert. Sie war zugleich eine Korn- und Ölmühle.

1771

Gebäude und Inventar von Preensberg:

Das Wohnhaus, aus 8 Gebinden bestehend

Das Backhaus von 5 Gebinden und 2 Stockwerke hoch

Die große Scheune mit 12 Fach

Ein Viehhaus, mit Hühnerstall, Ochsen-, und Pferdestall, auch Kuhstall

Das große Viehhaus mit 11 Fächern

Ein Schweinekoben

Ein Ferkelstall, ein kleines niedriges Gebäude

Das Torhaus mit 4 Fächern und Pferdestall

Der Schafstall mit 7 Fächern

Das Holländerhaus mit 5 Fächern

Der Einliegerkaten

Ein Pferdestall und Wagenscheuer

Ein kleiner Schweinekoben

Ein Einliegerkaten mit 4 Wohnungen

In dem Wohnhaus hatten die Stiftsoberen ein großes herrschaftliches Zimmer mit einem Saal nach dem Garten reserviert, dessen Einrichtung mit 5 Tischen und 14 Stühlen, mit fast vier Dutzend Weingläsern, 12 Biergläsern, 59 Porzellantellern, 12 Teekannen u.ä. in keinem Verhältnis zu dem standen, was wir als Inventar des Langen Hauses in Wismar kennen.

1773 Auf Wunsch des Stiftspatrons wird Kartlow am 14. August d. J. vermessen. 44.645 Quadratruten gehören zu Preensberg, 27.097 QR in Kommunion mit Gamehl-Preensberg und 105.328 QR gehörten zu Gamehl (v. Stralendorff). Der Patron des Heiligengeisthospitals überprüft die Äcker der Benzer Bauern. Die Verwendung schlechten Saatgutes war der Grund für schlechtes Getreide. Ab sofort wurde vor der Aussaat vom Preensberger Pächter begutachtet.

1775

Hans H. Petersen pachtet Preensberg und Benz für 3.300 M.

Johann Zarnekow pachtet Kartlow für 600 M.

1780 Hans Hermann Petersen, Wwe. Geb Kruse pachtet Preensberg und Benz für 3.400 M. Johann Zarnekow pachtet Kartlow für 630 M.

1784

Der Verwalter von Preensberg erhebt Anklage vor dem Heiligengeistgericht, dass die Benzer statt um 7 Uhr erst um 8 Uhr morgens zum Dienst kämen, sich selbst Mittagessen nehmen und abends Feierabend machten, wie sie es wollten. Besonders in Harnisch war 1784 Johann Martin Lüneburg, Knecht beim Schulzen Lüneburg, am Abend bei der Arbeit zu Preensberg geraten. Er hatte, als die Betglocke ertönte, den Schreiber des Verwalters gefragt, ob Feierabend wäre. Als dieser nicht antwortet, hatte er von sich aus die Arbeit beendet. Der Schreiber schlug ihn darauf wutentbrannt mit seinem Stocke und „riß ihm die Haare“. Lüneburg setzte sich zur Wehr und griff dem Schreiber in die Brust und hinderte seinen Gegner an weiterer Prügel. Das Urteil des Heiligengeisthospitals mutet heute eigenartig an, es verurteilte den Knecht wegen Widersetzlichkeit zu fünfzehn Stockhieben, die im Hospital zur Exekution gelangten.

1786

Am 27. Januar d. J. schwor der Wismarer Bürgermeister, Dr. Lembke, den Homagialeid vor dem Herzog Friedrich Franz I. in Schwerin wegen des Allodialgutes Preensberg.

1788 Am 25. April beträgt das höchste Gebot für Preensberg und Benz 4215 M., das für Preensberg allein 3045 M.

1789

Als die Benzer Bauern sich nun bereits erklärten 1500 M. Pacht an dasHeiligengeisthospital zu zahlen, werden Benz und der Meierhof Preensberg nach 36-jähriger Kommunion wieder getrennt. Der von Benz zu Preensberg geschlagene Acker kam wieder nach Benz und wurde für die Kätner und Büdner von Benz aufgeteilt.

1790

Johann Nölting pachtet Preensberg (3045 M.), 4 Bauern in Benz (1500 M.) und Einlieger in Benz (360 M.) Johann Zarnekow für Kartlow (630 M.)

1795

Johann Nölting pachtet Preensberg (3045 M.), 4 Bauern in Benz (1500 M.), Einlieger in Benz (360 M.) Johann Zarnekow, Wwe. Für Kartlow (630 M.)

1800

Johann Nölting pachtet Preensberg (3045 M.), 4 Bauern in Benz (1500 M.), Einlieger in Benz (360 M.) Adolf Siemann für Kartlow (1863 M.)

1804

C.H. Krauel nimmt Preensberg als Meierhof in Pacht für 3045 M.

1824

Pächter Albrecht zahlt für Preensberg 3405 M.

1838

Joh. Heinrich Düsing zahlt für Preensberg allein als Kanon 600 Scheffel Weizen und 600 Scheffel Gerste (3150 M.) Das Erbstandsgeld betrug 33.000 M.

1820 Baujahr: Wohnhaus (Herrenhaus), massiv/Fachwerk, Steindach

Schweinestalls, Fachwerk mit Rohrdach

Scheune Fachwerk mit Rohrdach

Pferdestall, Fachwerk mit Rohrdach

1832 Als am 16. Januar 1832 die Vereinigung der Geistlichen Hebungen vollzogen ward, besaß der Heilige Geist an Landgütern Hinter-Wendorf, Martensdorf, Steffin, Klüßendorf, Rüggow und Preensberg, an Dörfern Benz, Klüßendorf, Mittel-Wendorf und eine Stelle zu Kartlow sowie Viereggenhof. Die Pachterträge daraus machten 7054 Taler N 2/3, also in Markwährung 24689 Mk.

1843 Der heiligen Geisthebung Preensberg, ein Alloialgut des ritterschaftlichen Amtes Bukow von 2 Hufen 155 Scheffeln, Hof und Mühle, hat, nebst einem hierher gehörigen Bauerngehöfte zu Kartlow, 156 Einwohner und ist zu 19.550 RM. assecuriert.

1845

Joh. Heinrich Düsing verkauft Preensberg mit Inventar für 45.000 M. an Christoph Theodor Kulow.

1853 Nach über hundertjähriger Trennung geht das Gut Preensberg wieder an die Familie von Stralendorff auf Gamehl zurück. Der Kaufpreis beträgt 100.500 M. nebst Inventar. Der Kanon beträgt von 1858-1878: 5202 M. und von 1878-1898: 9179 M.

1860 Um-/Anbaumaßnahmen am Herrenhaus (wahrscheinlich Veranda). Bau einer Scheune mit Fohlenstall, massiv mit Rohrdach, zuletzt Schaftstall

1857 In „Ortskunde Mecklenburg-Schwerin, Meckl. Vaterlandskunde 1857“ ließt man:

Preensberg, welches nicht zu den Wismarschen Landgütern, sondern zu dem ritterschftlichen Amte Buckow gerechnet wird. Preensberg, etwa 1 ½ Meilen östlich von Wismar, mit einem Bauern in dem ritterschaftlichen Kartlow, ist Allodium, bonitirt zu 1354 Scheffeln, hat 149.339 Quadratruten, eine Mühle und 56 Einwohner in Preensberg und 42 in dem Antheil an Kartlow. Das Gut ist vererbpachtet und der Canon beträgt 1050 Rthlr. Erbpachtbesitzer ist der Landrath von Strahlendorf auf Gamehl. Preensberg zahlt Königsbede an das Amt Buckow und gehörte im 15. und 16. Jahrhundert den Stralendorf eigenthümlich. In alten Zeiten war hier ein Raubschloß, welches Herzog Albrecht 1385 zerstörte.

1887

Am 14. November des Jahres eröffnet die Bahnstrecke Wismar-Neukloster-Karow

1892

Dr. Robert Beltz berichtet 1893 über wendische Grabstellen. Ein Grabfeld befindet sich 1Kilometer nordwestlich von dem Hofe Gamehl bei Wismar auf dem hügelartig in eine Wiesenniederung abfallenden Acker rechts von der vor einigen Jahren angelegten neuen Wismar=Rostocker Chaussee (B 105), ungefähr 400 Meter von der Stelle, wo sie sich von der alten abzweigt. Bei Anlage der erwähnten Chaussee und im Sommer 1892 bei Anlage einer Feldbahn ist dem erwähnten Hügel Sand entnommen, und hierbei sind Skelette (die Zahl war nicht mehr zu bestimmen) gefunden worden. Erkundigungen haben ergeben, daß schon in früheren Jahren Skelette in größerer Anzahl entfernt sind, auch von der dem Hofe näher gelegenen Ackerseite, so daß anzunehmen ist, daß hier ein ausgedehnter Begräbnißplatz sich befunden hat.

Der Boden besteht aus kiesigem Sande, unter dem etwa 70 cm tief Lehm ansteht; die Leichen lagen, soweit beobachtet, sämtlich auf dieser Schicht auf, also ungefähr 70 cm tief. Nach Angabe der Arbeiter, welche die Erdarbeiten ausgeführt haben, aber erst spät auf die Funde geachtet haben, ergibt sich Folgendes: Die Orientierung war durchgängig die übliche westöstliche; auch sind Reihen beobachtet, in denen das Fußende der einen Leiche vom Kopfende der nächsten etwa 1 Meter entfernt war. Einige Nägel sollen gefunden sein, doch lauten die Angaben darüber recht unbestimmt; an Metallgegenständen ist beachtet ein kleiner, grüner Ring, also Bronze, der aber verworfen ist. An mehreren Stellen dagegen sind Scherben thönerner Gefäße zu Tage getreten, und eine Urne, zerbrochen, aber in ihrer Grundform erkennbar, ist erhalten. Dieselbe besteht aus grober Mischung, weitet sich von einer 12 cm breiten Standfläche rasch aus und erreicht in 8 cm Höhe ihren größten Umfang (etwa 80 cm). Dann zieht sie sich zusammen, doch ist vom oberen Theile leider nichts erhalten. Die Oberfläche ist bis zur größten Weite absichtlich rauh gemacht, sonst ist sie glatt. Diese Urne war mit gebrannten Knochen gefüllt, so daß auch hier auf einem Grabfelde Leichenbrand constatirt ist.

In gleicher Tiefe wie die Leichen stieß man auf zwei starke Aschenschichten von etwa 50 cm Durchmesser, die fast unmittelbar neben einander lagen. Von Knochen zeigte sich keine Spur, doch lagen in der einen kleinere Scherben und ein durch Rost fast zerstörtes Eisenstück, vielleicht der Rest eines Messers; in der andern eine große rothe Scherbe mit Brandspuren. Es handelt sich hier wohl um Herdstellen. Herr A. von Stralendorff auf Gamehl hat freundlichst über die Fundverhältnisse berichtet und die Fundstücke der Großherzoglichen Alterthümersammlung überwiesen. Das Grabfeld gehört höchst wahrscheinlich der Wendenzeit an. Die topographischen Verhältnisse und die räumliche Anlage gleichen völlig denen von Bartelsdorf und Zehlendorf, die Orientirung ist die gewöhnliche der Wendenbegräbnisse. Allerdings fehlen die sicheren Kriterien; die Reste der Urnen unterscheiden sich von dem specifischen wendischen Typus, sind aber so einfacher Art, daß sie in allen vorgeschichtlichen Zeiten vorkommen können und stehen der Ansetzung wenigstens nicht im Wege. Eine andere Ansetzung als diese ist aber nach dem jetzigen Stande der Forschung unmöglich, da in keiner vorgeschichtlichen Periode bisher bei uns Reihengräber (von den ganz exceptionellen "Römergräbern" natürlich abgesehen) bekannt geworden sind. Welche Beziehungen die vermutheten Gamehler Wenden zu dem benachbarten Burgwall von Ilow haben könnten, bleibe unerörtert; nach einer noch zu untersuchenden Angabe scheint auch dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Preensberg ein wendischer Burgwall zu Grunde zu liegen. Weitere Ergebnisse wären gerade hier besonders erwünscht, da es das erste obotritische Grabfeld sein würde.

1895 Nach der Volkszählung vom 2. Dezember d. J. hat Preensberg 50, Kartlow 70, Gamehl 105 Einwohner.

1898 Im Vertrag vom 22. September d. J. zur Beförderung von Feuerwehrutensilien zur Brandstelle durch den Wismarer Spediteur Carl Longuet, ist Kartlow und Preensberg in der Tarifzone „Landfeuer II“ aufgeführt. Für den Transport der Spritze und des Mannschaftswagens werden jeweils 18,- M. berechnet, für den Transport der Deichseltienen 2 M. je Stunde.

1902 Änderung des Vertrages zur Beförderung von Feuerwehrutensilien am 27. August d.J..Darin zahlen Kartlow und Preensberg im Brandfalle für 2 Spitzen und den Tienenzug mit je zwei Pferden in der Tarifzone „Landfeuer II“, 32 M.. Der Rücktransport der Geräte obliegt dem jeweiligen Gehöftsbesitzer.

1910 Am 01. Dezember d. J. hat Preensberg 76 Einwohner

1917

Adreßbuch Wismar/Umgebung von 1917

Hof Preensberg

Stralendorff, von Kammerherr

Hacker, Joachim Schäfer

Hacker, Heinrich Schäfer

Gröning, Karl Arbeiter

Jenlzen, Karl Arbeiter

Thede, Karl Arbeiter

Schacht, Karl Arbeiter

Fiederichs, Wilhelm Arbeiter

Thöl, . . . Schäfer

1930

Preensberg ist ein Landgut

1934 Bauzeichnungen aller Gebäude mit Seitenansichten entstehen (LHA 5.12-4/3 Nr. 3338)

1935 Begutachtung der Gebäude in Preensberg anlässlich einer Umbauanfrage der Siedlungsgesellschaft „Pflug und Egge-Landsiedlungsgesellschaft Berlin-Dahlem“. Der Gesamtwert wird mit 9.500 RM ermittelt. Der Gebäudezustandsbericht spricht von „mittel“ bis „Abbruch“.

1936

Am 18. Juni d.J. erwirbt der Reichsumsiedler Emil Schwaan das Gut Preensberg. (Kaufvertrag aus LHA 5.12-4/3)

1939 Preensberg besteht aus 1 Erbhof und 1 Erbpachthof. Aus dem Adressbuch Wismar /Umgebung d. J. 1939 ist folgendes zu entnehmen:

Hof Preensberg

Schwaan, Emil Hofbesitzer

Stralendorff, Joachim von, Kammerherr auf Gamehl

Gröning, Carl Altenteiler

Hacker, Heinrich Tagelöhner

Timm, Paul Tagelöhner

Schoof, Hans Arbeiter

Reimer, Karl Obermelker

Grabowski, Anton Tagelöhner

Grczelczyk, Josef Tagelöhner

Mazur, Walter Tagelöhner

1945 Am 15. Oktober wird die Bodenreform umgesetzt. Die 90 ha des E. Schwaan in Preensberg werden an 4 Landarbeiter und 6 Neusiedler verteilt, Kühe und Pferde verlost. Emil Schwaan flüchtet vor Einmarsch der Roten Armee Richtung Hannover (abweichende Quellen berichten von seiner Erschießung durch Russische Soldaten):

1. Wilhelm Ropelius 9,71 ha

2. Max Bastigkeit ??? ha

3. Richard Hackbarth 7,4o ha

4. Heinrich Hacker 7,52 ha

5. Johann Kettwich 9,96 ha

6. Richard Turowski 9,77 ha

7. Erich Wegner 10,89 ha

8. Florian Czyigielski (Schäfer) 9,9 ha

9. Stanislav Musial

10. Fritz Galendziowski (Gärtner)

Danach kamen:

Emil Lipka 11,05 ha

Reinhold Wilde 9,42 ha

Ewald Uecker 10,15 ha

1946 Am 01. August des Jahres Auflösung der Gemeinde Gamehl in Gamehl-Preensberg und Neuendorf-Tatow.

1950

Am 01. Juli d. J. Gemeinde Benz aus Benz und Goldebee und Gemeinde Gamehl aus Gamehl und Neuendorf.

1953

Gründung der LPG Benz, Gamehl, Kalsow. Spendenliste Preensberg Nationale Front ergibt 7,- Mark.

1954 Im Frühjahr erfolgt der Anschluss an die Stromversorgung von Tollow. Am 30. Septemer d. J. findet die 1. Hausversammlung statt (20 Teilnehmer). Die Druschkolonne 7 aus Preensberg besteht aus Uecker, Wegner, Hacker, Ropelius, Lipka, Wilde und Kettwich.

1958 Gründung der LPG in Goldebee und Warkstorf

1960 Erweiterung der LPG Benz aus den obigen und Kalsow

1961 Eingliederung von Gamehl in die Gemeide Benz. Eingliederung von Neuendorf und Tatow in die Gemeinde Neuburg-Steinhausen

1968 LPG Gamehl in LPG Benz

1970

Am 3. April d. J. verlassen die letzten Bewohner Preensberg. Es sind dies die Rentnerin Amalie Danielis mit ihrer Enkelin Simone Langusch.

1973 LPG Benz und LPG Warkstorf bilden LPG Benz. Die Ortslage Preensberg wird geschleift. Aus dem Abrissmaterial entsteht u.a. das Gerätehaus der FFW Benz.

1978 Gemeindeverband Neuburg ensteht

2001

Landesamt für Denkmalpflege, Jahrbuch 2001, S. 226-227: Preensberg, Ldkr. NWM, Allodialgut, 300m nö des Ortes auf weit nach O in Niederung reichender Landzunge; ein Horst Alten Preensberg genannt. Befestigungsanlage, bestehend aus Turmhügel (Dm.Etwa 60m), mit Wall und Graben auf O-Spitze der Halbinsel; n abschließend durch Wall und Graben befestigter Hofbereich, N-Grenze ein tiefer Graben und hoher Wall, dort gut erhaltener ursprünglicher Zugang; aus dem Bereich des Turmhügels: eine Scherbe der harten Grauware, große Mengen Dachziegel, Mauersteine.

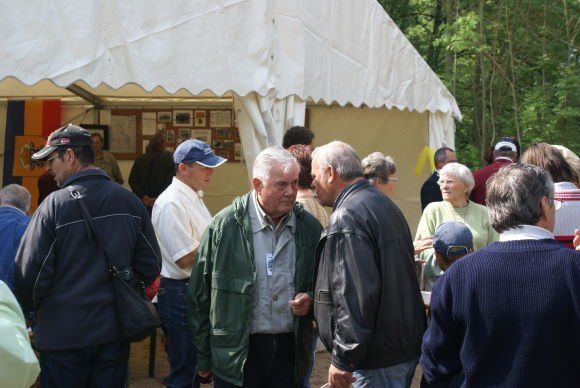

2006 Am 27. Mai d. J. findet in Preensberg das erste Heimattreffen statt.